COGNITIVE LINGUIST AT WORK

Porque a veces me apetece hablar sobre el lenguaje y no me cabe en un tuit

Sunday, 30 November 2025

Citas sobre el lenguaje-Richard Rorty

Tuesday, 14 October 2025

Friday, 12 September 2025

Citas sobre el lenguaje-Ivor Amstrong Richards

Wednesday, 13 August 2025

Tuesday, 12 August 2025

Friday, 11 July 2025

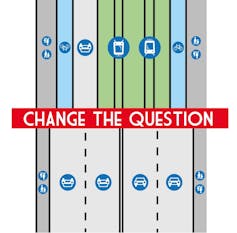

Cuando pensamos con el coche la motonormatividad emerge en el lenguaje

Cuando pensamos con el coche: las palabras que usamos influyen en cómo nos movemos por la ciudad

“Me costó toda una vida aprender a pintar como un niño”.

Pablo Picasso

A medida que cumplimos años, nuestra visión del mundo deja irremediablemente de ser nuestra. Liberarse de los filtros que se van interponiendo entre nosotros y la realidad es algo muy complejo. Los genios como Picasso son conscientes de ello; el resto normalmente no nos damos cuenta.

Una parte del mundo la vemos con los ojos, pero otra gran parte nos llega tamizada por el lenguaje y los procesos de socialización. Con frecuencia, resulta complicado identificar esta visión como parcial y sesgada. Así sucede también cuando observamos (y hablamos) de la movilidad urbana.

A menudo vemos coches aparcados encima de las aceras obstruyendo el paso. En ocasiones incluso en parques o paseos, aparcados de manera ilegal. En inglés la palabra carspreading describe la acción de estos conductores, haciendo un paralelismo con el término manspreading que designa el habitual despatarre masculino en los medios de transporte.

En español carecemos de una palabra que describa ese uso desconsiderado del espacio público. El vacío léxico dificulta la comunicación, y lo que no se puede nombrar pasa más desapercibido. Aquello de lo que no se habla difícilmente se puede evitar.

Lo normal es el coche

La relación entre lengua y realidad es bidireccional. Los vacíos léxicos pueden venir determinados por modelos cognitivos –con frecuencia institucionalizados y dominantes– que nos hacen ver la realidad de manera sesgada. Uno de estos sesgos es la motonormatividad.

El pensamiento motonormativo enfatiza la conducción como forma de movilidad natural e impide juzgar como incívicos comportamientos al volante que en otros contextos identificaríamos casi como “antisociales”.

Esto se observa muy bien en los titulares de prensa que recogen accidentes automovilísticos y que a menudo utilizan diversas estrategias lingüísticas para silenciar la responsabilidad de los conductores.

La metonimia “coche” por “conductor”, por ejemplo, es una gran aliada de la motonormatividad. Titulares como “Un coche atropella a una joven” presentan automóviles que parecen tener vida propia. Curiosamente, la misma estrategia no suena natural cuando el vehículo es una bicicleta (“Una bicicleta atropella a un peatón”). En estos casos sí se suele hacer explícito el verdadero agente de la acción.

La voz pasiva también logra ocultar al responsable del atropello: “Herido grave un niño de 6 años tras ser atropellado”.

Si las estrategias anteriores no son suficientes para silenciar la responsabilidad de los conductores, siempre se puede echar la culpa a entes abstractos: “Los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 261 personas en lo que va de año” o “Un total de 1 755 personas fallecieron en las carreteras y calles españolas por culpa de un accidente de tráfico”.

La mentalidad motonormativa se extiende al uso de la cortesía verbal. A menudo los mensajes dirigidos a los conductores son más corteses (“Por favor, respeten los vados”) que los que damos a los niños (“Prohibido jugar al balón bajo sanción municipal”).

Metáforas de movilidad

La motonormatividad es una forma de ver el mundo que forma parte de nuestro sistema conceptual y se plasma también en las metáforas que usamos para entender y hablar de la movilidad.

Hablamos metafóricamente de la movilidad como un sistema circulatorio en el que las calles son las venas y arterias de la ciudad, y los vehículos a motor la sangre que discurre por ellas. Los obstáculos a la movilidad motorizada ponen en peligro todo el sistema y la salud de la ciudad en su conjunto. Basta leer un artículo en el que se explica cómo la covid-19 consiguió “atacar” la esencia de las ciudades, “desconectando sus órganos” y “debilitando” el transporte público, entendido como “su sistema circulatorio”.

La metáfora de la ciudad como un cuerpo tiene una función instructiva, y nos permite entender cómo funciona la movilidad urbana.

Pero además de instructivas, las metáforas también legitiman distintas formas de ver el mundo. Por eso, diversos estudios enmarcados en la ecolingüística proponen desenmascarar las narrativas lingüísticas y metafóricas que silencian los problemas de una movilidad exclusivamente motorizada.

Resistir con metáforas

Las metáforas de resistencia son habituales en el discurso de los usuarios de nuevos tipos de movilidad urbana. Mediante su uso visibilizan los sesgos del lenguaje y el pensamiento motonormativo.

Algunas de estas metáforas se apoyan en narrativas institucionalizadas. Por ejemplo, parten de la visión común de la ciudad como un sistema circulatorio pero resaltan las consecuencias negativas de un modelo de movilidad exclusivamente motorizado. Así, los coches aparecen como el colesterol que causa el bloqueo de sus arterias poniendo en riesgo la salud de la ciudad en su conjunto.

También, apoyándose en las equiparaciones metonímicas entre conductor y tipo de vehículo, se señalan las consecuencias sanitarias negativas que la movilidad motorizada puede tener para sus usuarios (al facilitar la obesidad y el desembolso económico) y se comparan con otro tipo de movilidad activa.

Nuevas metáforas para una nueva movilidad

Sin embargo, las metáforas de resistencia no siempre se apoyan en marcos ya establecidos. Estudiar el lenguaje de los activistas por la movilidad ciclista permite identificar otros tipos.

Uno de ellos es la oposición explícita al pensamiento motonormativo y la crítica abierta al coche como el “dios” o “rey” de la ciudad. Como explica el arquitecto y urbanista Juan Carlos García de los Reyes, el reino de los peatones “no es de este mundo”. No hay lugar para los ciudadanos en ciudades que están completamente “sacrificadas al coche”.

Hay otras metáforas que encontramos en los discursos que abogan por una movilidad sostenible, con frecuencia equiparada a la movilidad ciclista o peatonal. Éstas sirven para implantar en el imaginario colectivo narrativas más compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible.

Es el caso del reenmarcado de la ciudad que supone entenderla no como un trastero de coches sino como una casa habitable, promoviendo una reflexión sobre cómo repartimos el espacio urbano entre sus diferentes usuarios. A nadie se le ocurriría diseñar su hogar con el garaje en el centro y ocupando la mayor parte de la zona habitable de su vivienda. Sin embargo, eso es lo que ocurre en las calles, donde los coches ocupan la mayor parte del espacio transitable.

Particularmente alineadas con los postulados de la ecolingüística están aquellas que construyen la ciudad como un ecosistema urbano. Igual que en un ecosistema natural coexisten múltiples especies, en un sistema de movilidad autónomo urbano pueden convivir distintas formas de moverse, incluyendo también a peatones, ciclistas u otras formas de transporte alternativo.

Este tipo de metáforas están intentando promover un marco cognitivo diferente, equiparado a lo que se está empezando a conocer como “multiautoculturalismo”, o la reinterpretación de la ciudad como una sociedad en la que conviven distintas identidades vehiculares.

La motonormatividad lleva décadas usando el lenguaje como un mecanismo de dominación para imponer una forma de ver el mundo basada en el predominio del automóvil. Pero el lenguaje es también un potente instrumento de liberación. Las metáforas de resistencia nos ayudan a imaginar realidades alternativas. Lo que se puede imaginar habita en el umbral de lo posible.

Reformulando a Picasso, necesitamos reaprender a pensar (y hablar) sobre movilidad urbana si queremos construir modelos de ciudad más sostenibles.![]()

Lorena Pérez Hernández, Catedrática de Filología Inglesa. Lingüística cognitiva, Universidad de La Rioja y Laura Filardo-Llamas, Profesora Titular en Filología Inglesa, lingüística y análisis del discurso. Universidad de Valladolid, Universidad de Valladolid

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Citas sobre el lenguaje-Richard Rorty

El Richard Rorty sostuvo que es cuando los científicos y artistas quedan insatisfechos con los paradigmas existentes (o vocabularios, como ...

-

Lorena Pérez Hernández Catedrática de Filología Inglesa. Lingüística cognitiva, Universidad de La Rioja Chelo Vargas Sierra Catedrática de...

-

Cuando pensamos con el coche: las palabras que usamos influyen en cómo nos movemos por la ciudad Lorena Pérez Hernández , Universidad ...